- Lunes a domingo 9:30 a 18:30 h

- Pl. San Esteban, 13, 40003 Segovia

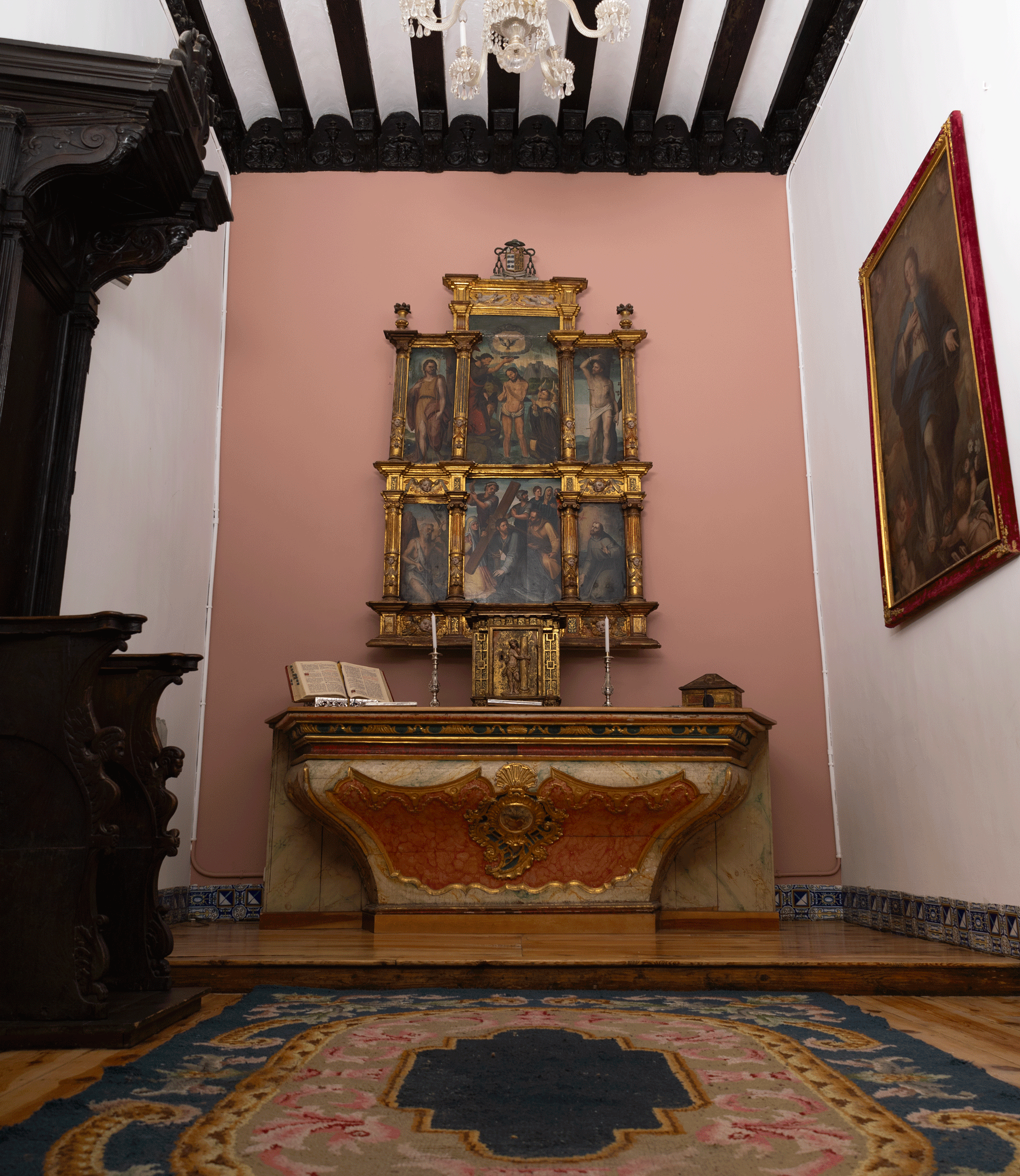

EL RETABLO DE LA CAPILLA PRIVADA

Los retablos en el siglo XVI:

estructura y función

En el siglo XVI, los retablos eran elementos esenciales en las iglesias y capillas, no solo como objetos de devoción, sino también como herramientas pedagógicas para la enseñanza religiosa. Su función principal era servir de soporte visual para la narración de la vida de Cristo, la Virgen y los santos, facilitando la comprensión de los fieles en un contexto en el que la mayoría de la población era analfabeta.

Desde el punto de vista estructural, los retablos seguían un esquema jerárquico y simétrico, con una organización en cuerpos (niveles horizontales) y calles (divisiones verticales). En el centro se situaba la imagen o escena principal, flanqueada por representaciones secundarias en las calles laterales, como vemos en el retablo de la capilla privada del Palacio Episcopal.

Los materiales y técnicas empleados variaban según la región y el presupuesto disponible. Mientras que en los grandes centros artísticos de Castilla y Andalucía predominaban los retablos de madera dorada y tallada, en otras zonas se optaba por estructuras más sencillas con pinturas sobre tabla, como es el caso del retablo del Palacio Episcopal de Segovia.

El siglo XVI marcó un momento de transición en la evolución del retablo. El estilo gótico, caracterizado por estructuras verticales y compartimentadas, dio paso a una organización más unitaria e integrada dentro del nuevo lenguaje renacentista, con un mayor énfasis en la perspectiva y la monumentalidad de las figuras, como vemos en nuestro retablo

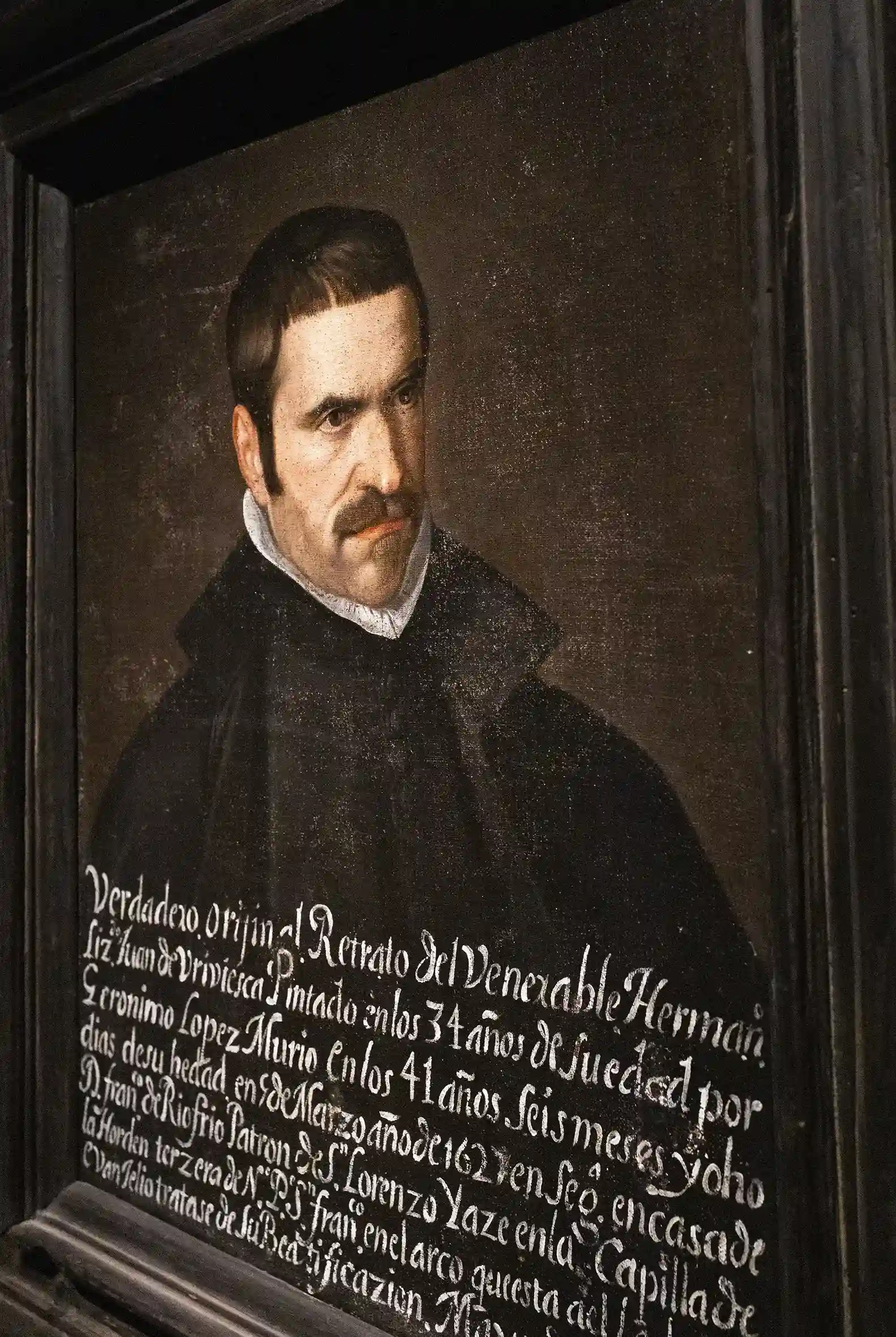

El retablo de la capilla

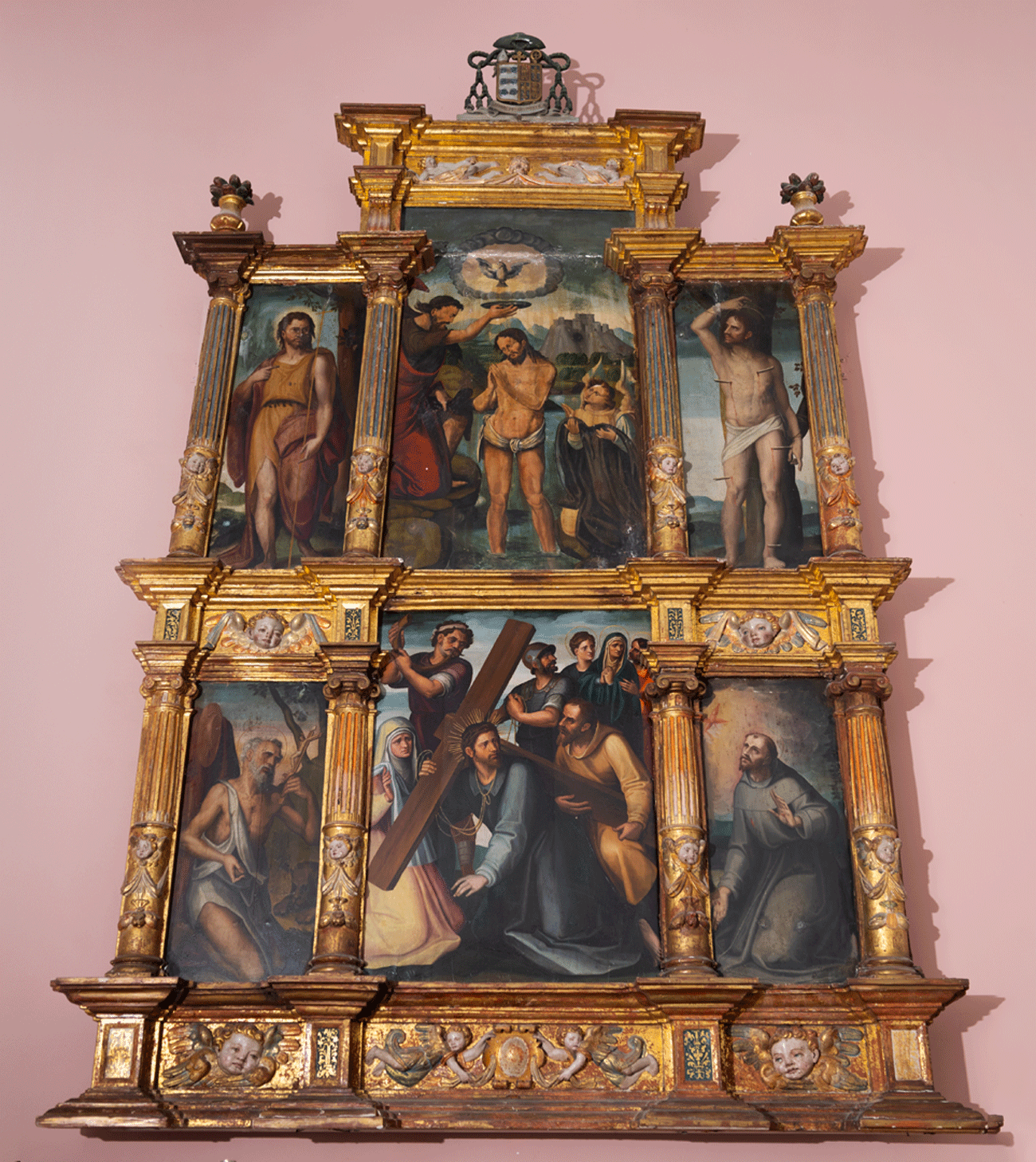

El retablo de la capilla del Palacio Episcopal de Segovia es una pieza singular dentro del patrimonio artístico de la ciudad. Conservado actualmente en la capilla del propio palacio, este conjunto pictórico destaca tanto por su organización formal como por las particularidades de su iconografía. Aunque su procedencia exacta no está plenamente documentada, se cree que pudo pertenecer originalmente a la iglesia de San Marcos de Segovia, antes de ser trasladado a su ubicación actual.

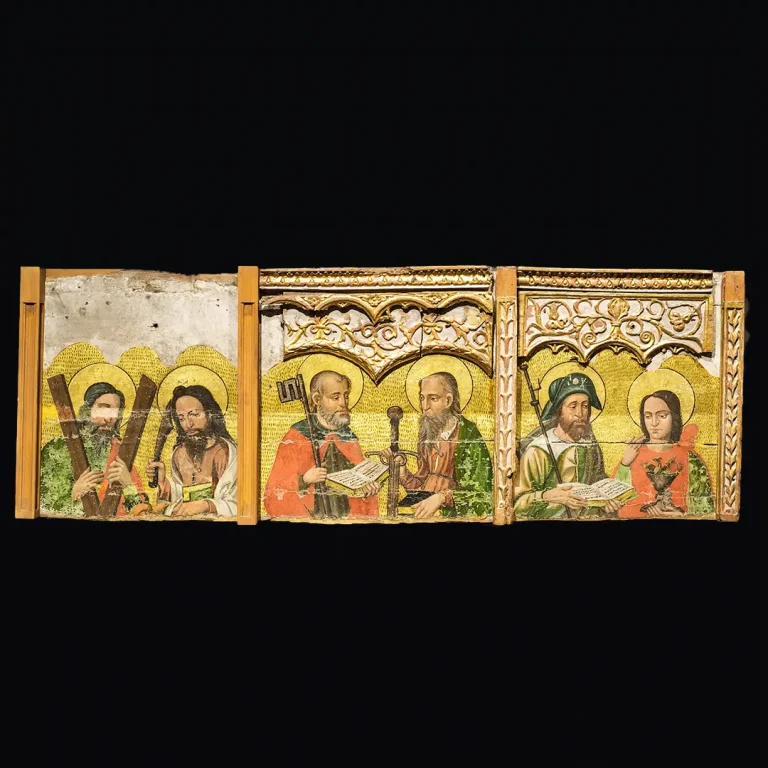

El retablo responde a la estructura habitual del periodo, organizado en cuerpos horizontales y calles verticales, según el modelo que sustituyó progresivamente al gótico en el siglo XVI. Está compuesto por seis tablas pictóricas, de las cuales cinco presentan una notable unidad estilística, mientras que la sexta, situada en el segundo cuerpo de la calle central, se considera una incorporación anterior, aunque guarda cierta coherencia con el resto del conjunto.

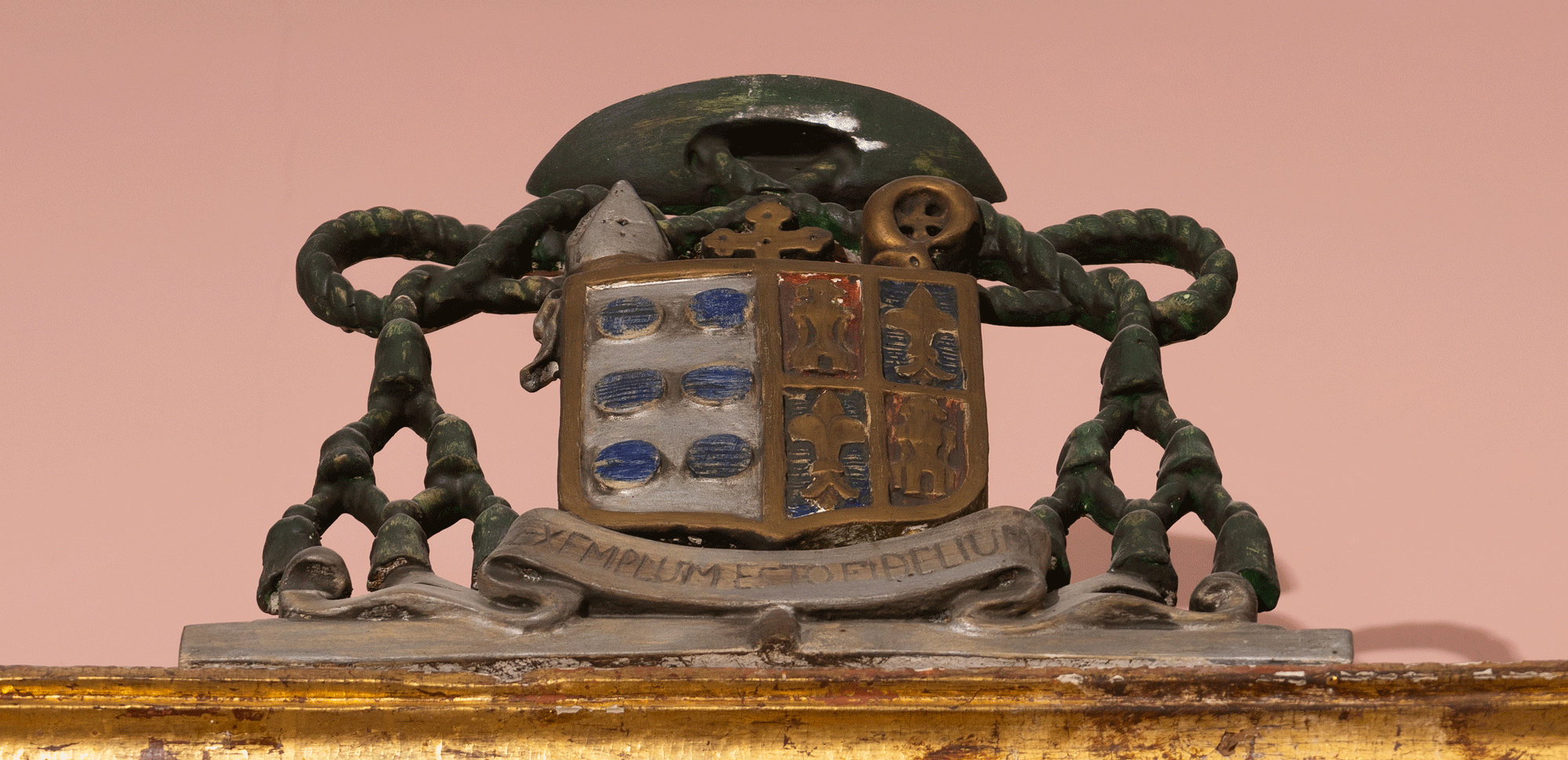

Su instalación en el Palacio Episcopal tuvo lugar tras su participación en la Exposición Diocesana de Arte de 1921, momento en el que se incorporó el escudo del obispo Manuel de Castro, que actualmente rematan el conjunto. Esta intervención dotó al retablo de un carácter institucional acorde con su nuevo emplazamiento. El retablo fue citado por primera vez como parte del patrimonio del edificio en el Inventario de Palacio de 1928.

Esta obra constituye un testimonio valioso del arte religioso producido en los talleres locales segovianos, en un momento de transición entre la tradición gótica y las nuevas influencias del Renacimiento.

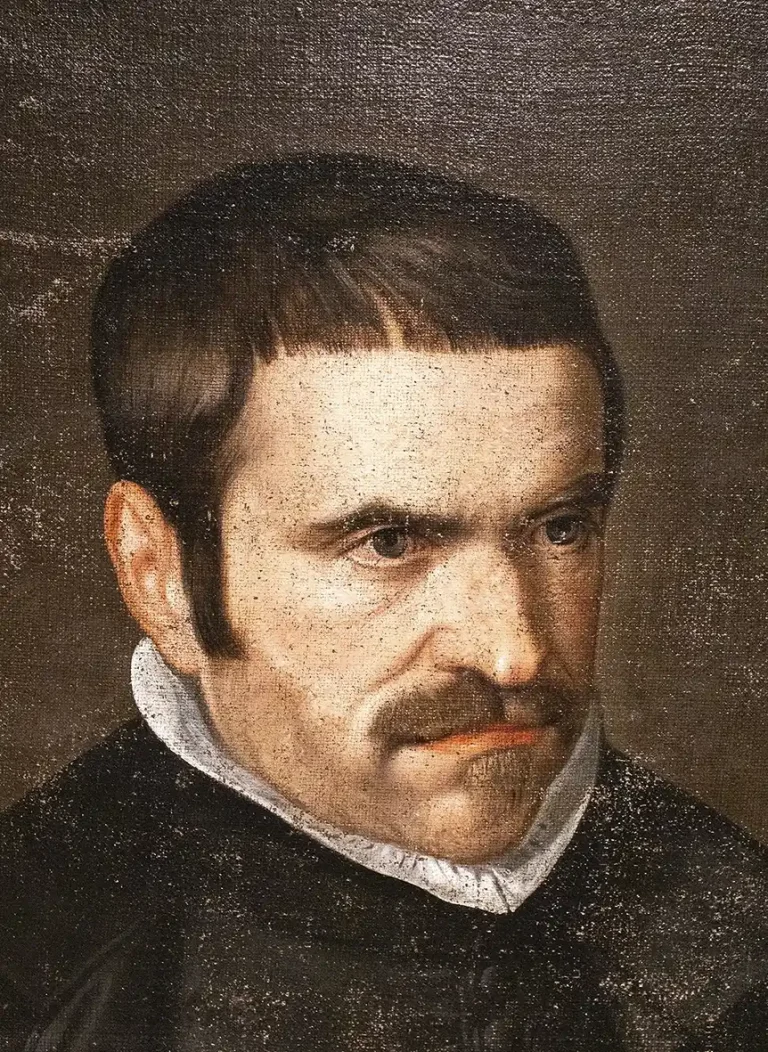

Diego de Aguilar y su aportación al retablo del Palacio Episcopal de Segovia

Un taller activo en la Segovia del siglo XVI

El taller de Diego de Aguilar fue uno de los más activos en la diócesis de Segovia durante la segunda mitad del siglo XVI. Su actividad artística está documentada entre 1567 y 1584, siendo 1575 su año de mayor producción, según apuntan las investigaciones de Fernando Collar de Cáceres. En 1572 figura como vecino de la parroquia de la Trinidad, donde probablemente fue enterrado tras su fallecimiento en torno a 1585.

Es importante no confundir a este artista con otro homónimo natural de Toledo, también llamado Diego de Aguilar, cuya trayectoria artística se desarrolla en un ámbito geográfico y estilístico diferente.

Tras la muerte del pintor, su viuda Brígida de Villanueva se hizo cargo del taller para gestionar los encargos aún pendientes. En este contexto, se documenta la cesión de licencias y contratos a otros artistas, como en el caso del tabernáculo para la iglesia de San Andrés de Cuéllar, que fue finalmente ejecutado por Gabriel de Sosa y Juan del Río.

Una trayectoria propia y un estilo reconocible

El estilo de Aguilar evoluciona desde un manierismo moderado hacia un cierto naturalismo monumental, aunque con resultados desiguales debido, en parte, a la participación de colaboradores que trabajaban a destajo en su taller, como Pedro de Ybarguren (1573) y Manuel de Salazar (1575). Esta dinámica explica la variabilidad en la calidad de las obras que se le atribuyen.

Su producción se nutre de modelos flamencos e italianos, especialmente de grabados de autores como Cornelis Cort, Johann Sadeler o Raimondi, que Aguilar adapta a composiciones más simplificadas, con menor densidad narrativa y esquematización formal.

Esta síntesis compositiva se observa en las cinco tablas originales del retablo renacentista del Palacio Episcopal de Segovia, donde se reduce la iconografía a los elementos imprescindibles para identificar a los personajes representados. Las escenas están dominadas por figuras en primer plano, con escasos fondos o ambientaciones, lo que refuerza el carácter frontal y directo de la composición.

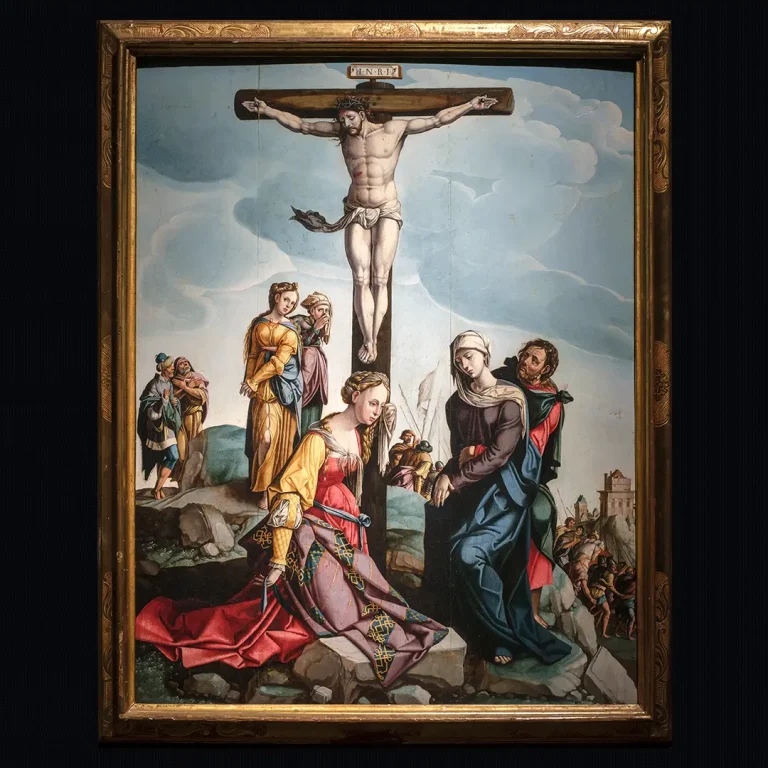

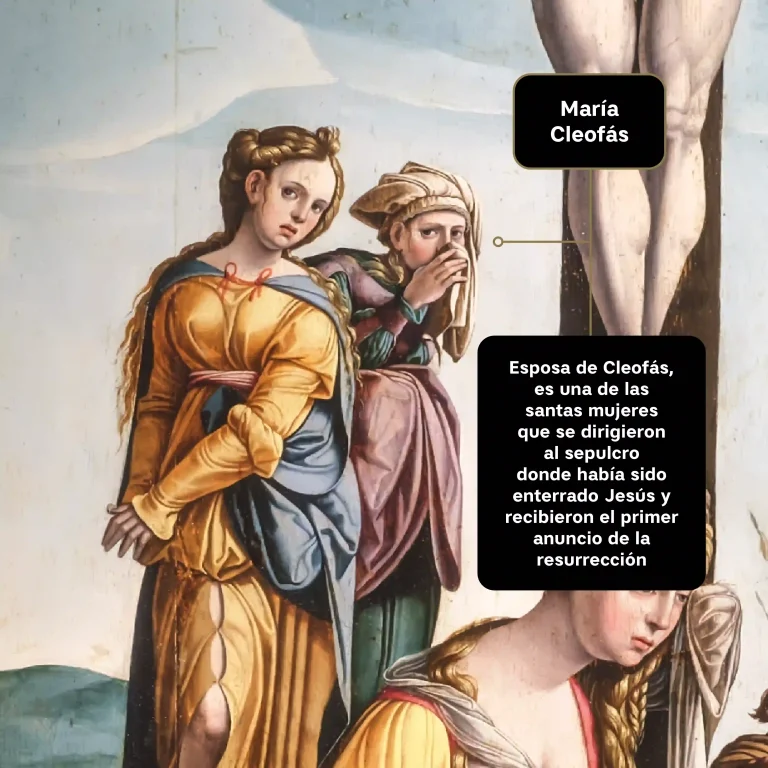

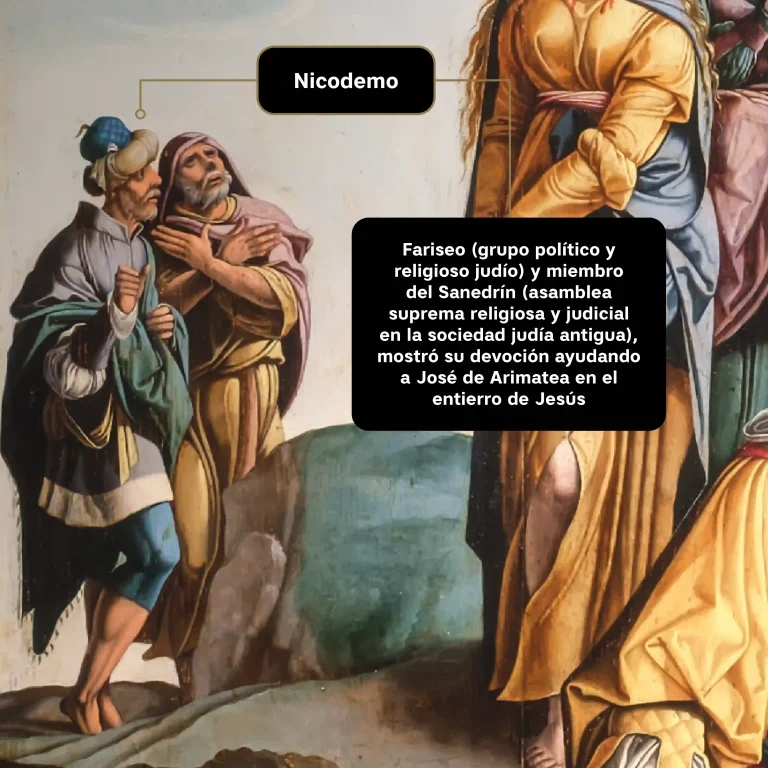

Iconografía del retablo renacentista del Palacio Episcopal

Los temas representados en estas cinco tablas del retablo del Palacio Episcopal de Segovia responden a un programa iconográfico coherente, centrado en figuras y escenas de fuerte carga devocional. Su distribución refuerza el sentido teológico del conjunto, organizado con claridad narrativa y jerarquía visual.

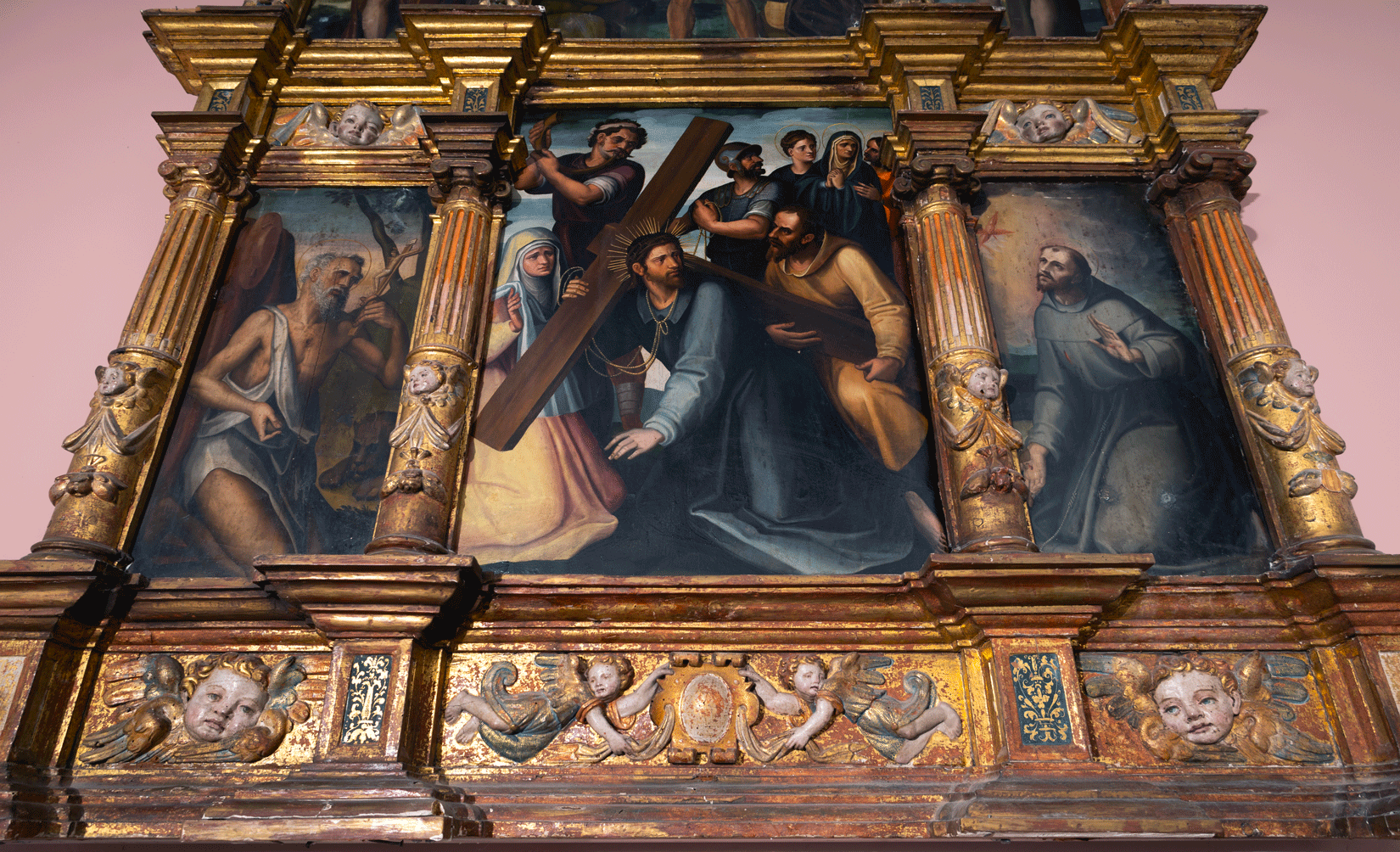

En el cuerpo inferior, las pinturas se disponen de izquierda a derecha de la siguiente manera:

- San Jerónimo penitente, representado con la cruz y el león, símbolos característicos de su iconografía.

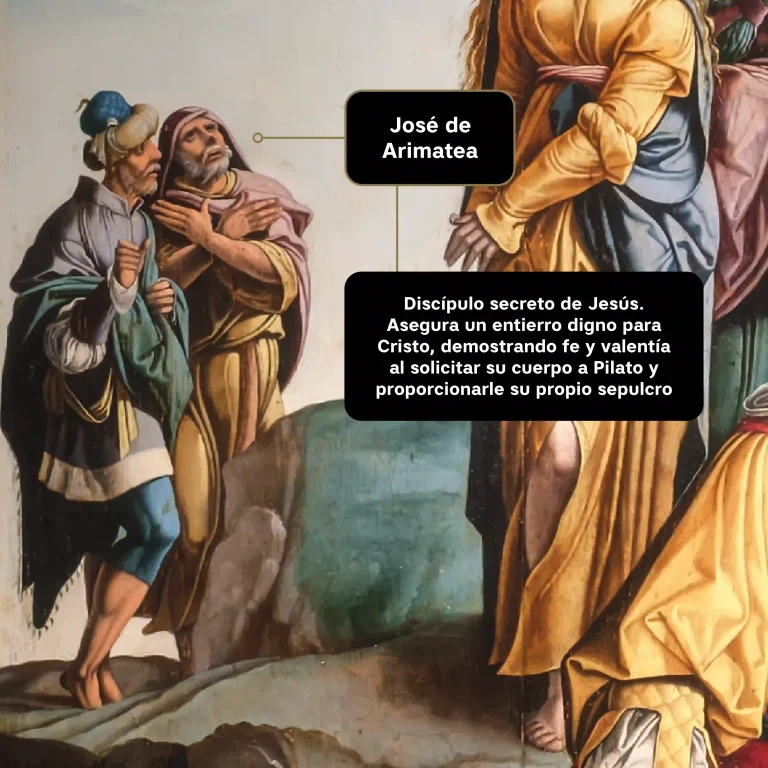

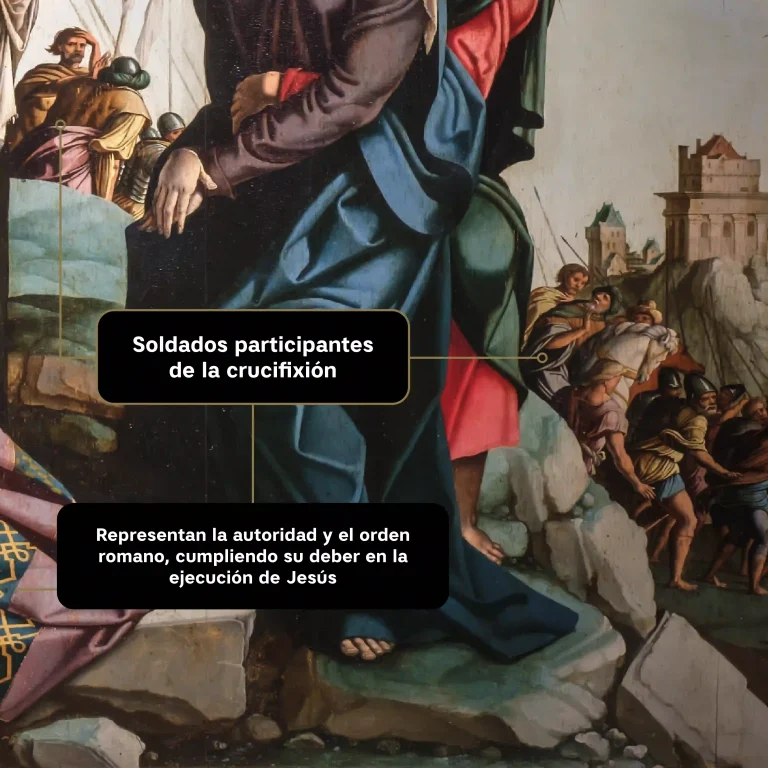

- Camino del Calvario, donde se muestra a Cristo con la cruz, acompañado por Simón de Cirene y otros personajes, en una escena de gran dinamismo y contenido emocional.

- San Francisco de Asís recibiendo los estigmas, en actitud extática, con la mirada elevada hacia el cielo mientras se le marcan las llagas en manos y costado.

En los registros superiores, se sitúan:

- San Juan Bautista, identificado por su atuendo de piel y su gesto señalando al cordero, como anuncio del Mesías.

- San Sebastián, en su representación clásica como mártir, semidesnudo y con las flechas clavadas.

Este planteamiento compositivo guarda notables similitudes con el del retablo mayor de la iglesia de Santiago de Anaya, también atribuido a Diego de Aguilar. En ambos casos se aprecia una clara intención narrativa, con escenas estructuradas en registros bien jerarquizados y figuras dispuestas con una marcada frontalidad. El pintor muestra especial atención a los personajes principales, que se sitúan en primer plano y articulan la lectura visual de cada escena, dejando en segundo término los elementos secundarios. Esta disposición compositiva refuerza la expresividad devocional de las escenas y constituye uno de los rasgos más reconocibles del estilo de Aguilar.

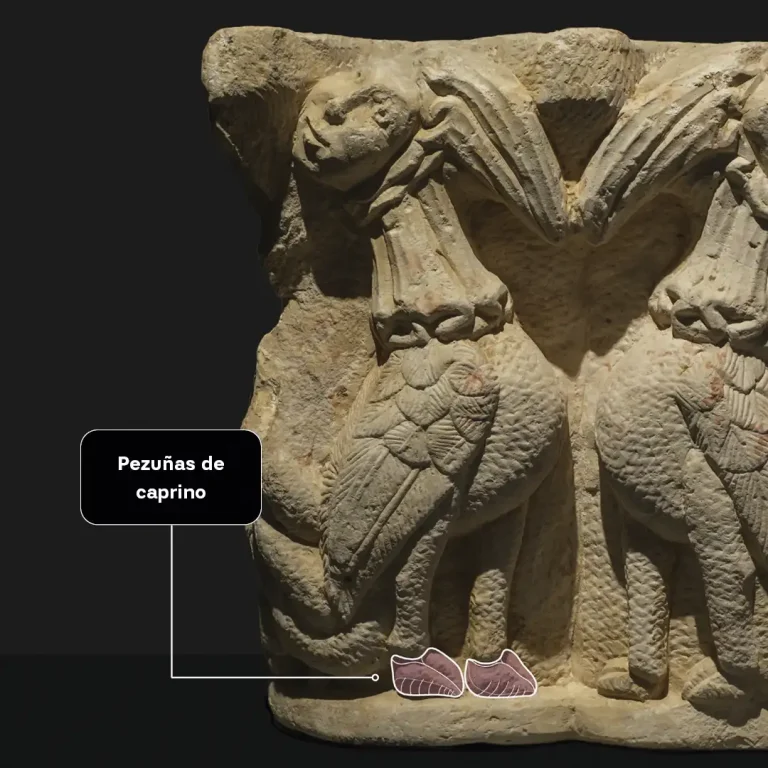

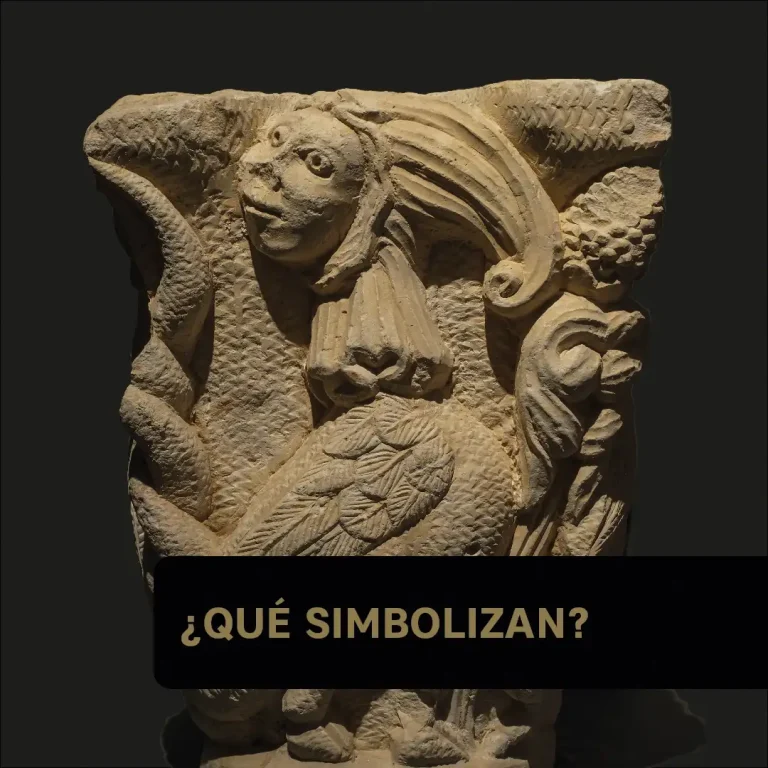

El Maestro de Valseca y la tabla del Bautismo de Cristo

Junto a las cinco tablas atribuidas a Diego de Aguilar, el retablo renacentista del Palacio Episcopal de Segovia incluye una sexta pintura, ubicada en el segundo cuerpo y calle central. Su estilo y ejecución difieren notablemente del resto del conjunto, lo que ha llevado a atribuirla al conocido como Maestro de Valseca, un pintor activo en el entorno segoviano durante el siglo XVI. A continuación, se analizan las características de su pintura y su aportación concreta a este retablo.

El Maestro de Valseca y su estilo pictórico

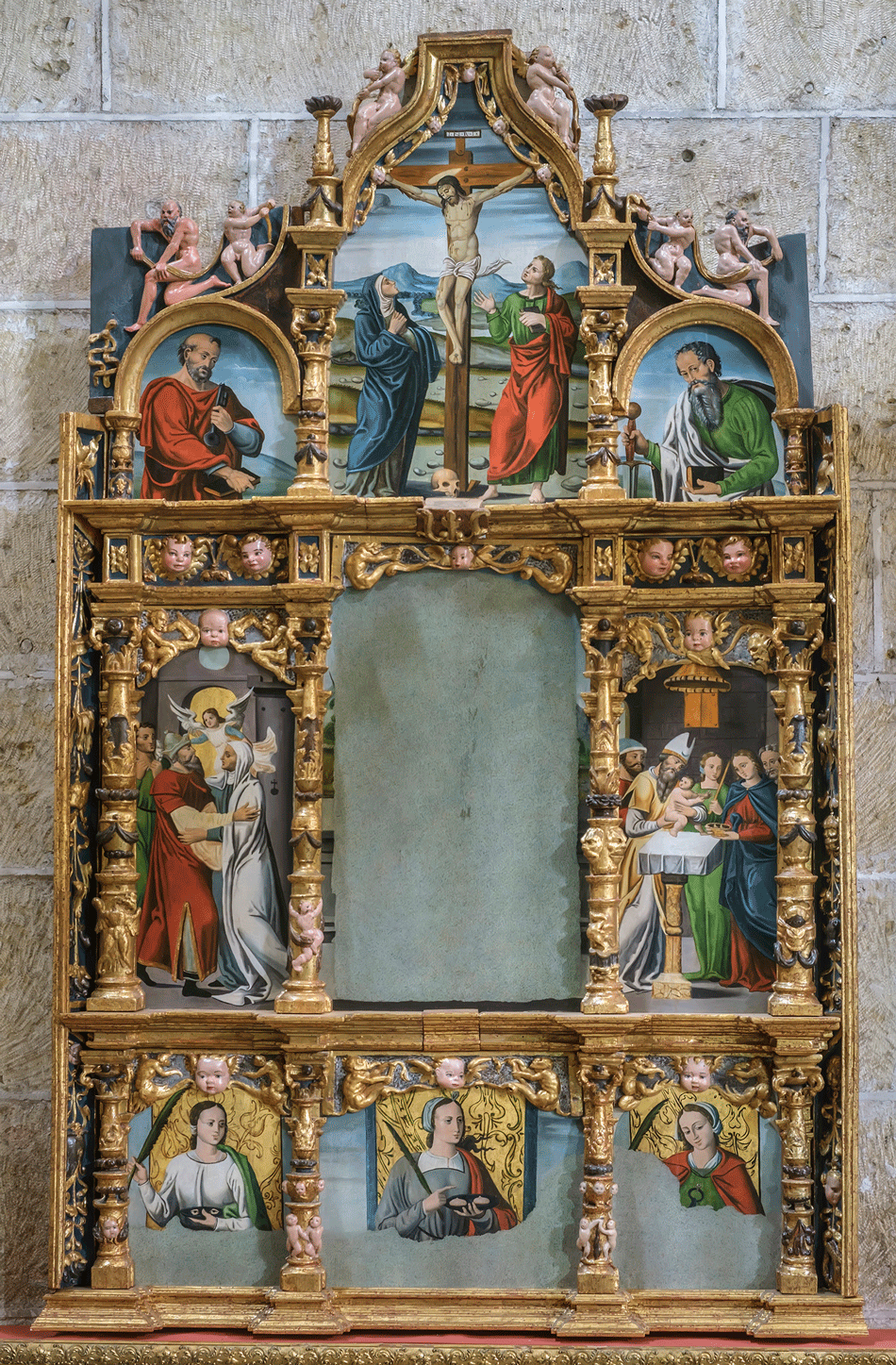

El llamado Maestro de Valseca es un pintor activo en el entorno segoviano durante el siglo XVI, cuya obra se ha identificado por sus particulares rasgos técnicos y estilísticos. Su lenguaje pictórico se caracteriza por un dibujo anguloso con figuras de anatomía rígida y cierta tosquedad en los rostros. Los pliegues de los ropajes, a menudo profundos y cortantes, muestran un tratamiento expresivo pero poco naturalista, y el conjunto carece de una atmósfera luminosa integrada.

Su producción revela un eclecticismo técnico que oscila entre el seguimiento de los modelos compositivos del Maestro de los Del Campo y soluciones formales de tono más arcaizante. Esta combinación confiere a sus obras un carácter expresivo y arcaizante, que permite diferenciarlo del resto de la escuela segoviana del periodo. Algunas de sus obras más representativas se conservan en retablos de localidades como Valseca, Frumales o Navares, donde se aprecian también los mismos tipos de figuras, rostros y recursos iconográficos.

Especial mención merece el retablo procedente de Frumales, atribuido a este artista y actualmente conservado en la Catedral de Segovia, concretamente en la capilla de Santiago. Una obra que ofrece una valiosa referencia para contextualizar su estilo dentro del panorama artístico segoviano del siglo XVI.

La tabla del Bautismo de Cristo

La pintura atribuida al Maestro de Valseca representa el Bautismo de Cristo y ocupa el eje central del segundo cuerpo del retablo. Se trata de una obra de cronología anterior que destaca por su lenguaje formal más arcaico y por una ejecución muy diferente a la del resto del conjunto.

La escena muestra a Cristo de pie en el río Jordán, con San Juan Bautista arrodillado vertiendo el agua sobre su cabeza, mientras un ángel en la orilla opuesta sostiene sus vestiduras. En la parte superior aparece el Espíritu Santo rodeado por una orla de nubes, y al fondo se desarrolla un paisaje montañoso coronado por una fortaleza.

El tratamiento de las figuras responde al estilo característico del Maestro de Valseca. La cabeza del ángel, por ejemplo, recuerda a los tipos empleados en el Martirio de San Sebastián del retablo de Valseca; mientras que la figura de Cristo guarda similitudes con los modelos presentes en otras composiciones del mismo autor, como la Santa Cena. También se repiten recursos como los nimbos lechosos, las lomas áridas o la peculiar melena flotante de San Juan Bautista.

Pese a su diferencia con las demás tablas, esta pintura no desentona por completo dentro del conjunto. Todo apunta a que fue una obra reaprovechada al componer el actual retablo, lo que permite hoy apreciar en una misma estructura la convivencia de lenguajes artísticos diversos en los talleres pictóricos segovianos de la segunda mitad del siglo XVI.

Conclusiones

El retablo renacentista del Palacio Episcopal de Segovia constituye una pieza clave para comprender la evolución de la pintura religiosa del siglo XVI en el ámbito segoviano. Su composición híbrida, que reúne obras de autores distintos como Diego de Aguilar y el Maestro de Valseca, refleja la riqueza y diversidad de los talleres locales en un momento de transición entre el final del Gótico y la consolidación del lenguaje manierista.

A través de sus seis tablas pictóricas, el retablo articula un programa iconográfico de fuerte contenido devocional, organizado con equilibrio formal y una clara intención narrativa. La incorporación de la tabla del Bautismo de Cristo, pese a sus diferencias estilísticas, enriquece la lectura histórica del conjunto y permite observar la convivencia de distintas corrientes artísticas dentro de una misma obra.

Más allá de su valor artístico, este conjunto nos permite acercarnos a las dinámicas de producción, transmisión y reutilización de imágenes en la Segovia del siglo XVI, convirtiéndose en un excelente ejemplo del diálogo entre arte, liturgia e identidad institucional.

Fuentes consultadas

Para la elaboración de esta entrada de blog se han utilizado las siguientes publicaciones:

Collar de Cáceres, F. (1989). Pintura en la antigua diócesis de Segovia (1500–1631). Segovia: Diputación Provincial. ISBN 84-867-8923-0.

Collar de Cáceres, F. (2003). “El retablo del Palacio Episcopal”, en Las Edades del Hombre. El árbol de la vida, catálogo de la exposición. Segovia: Fundación Las Edades del Hombre, págs. 133–134.

- Villalpando, M. y Vera, J. (1952). “Notas para un diccionario de artistas segovianos”. Estudios Segovianos, IV.