SOBRE EL PALACIO EPISCOPAL

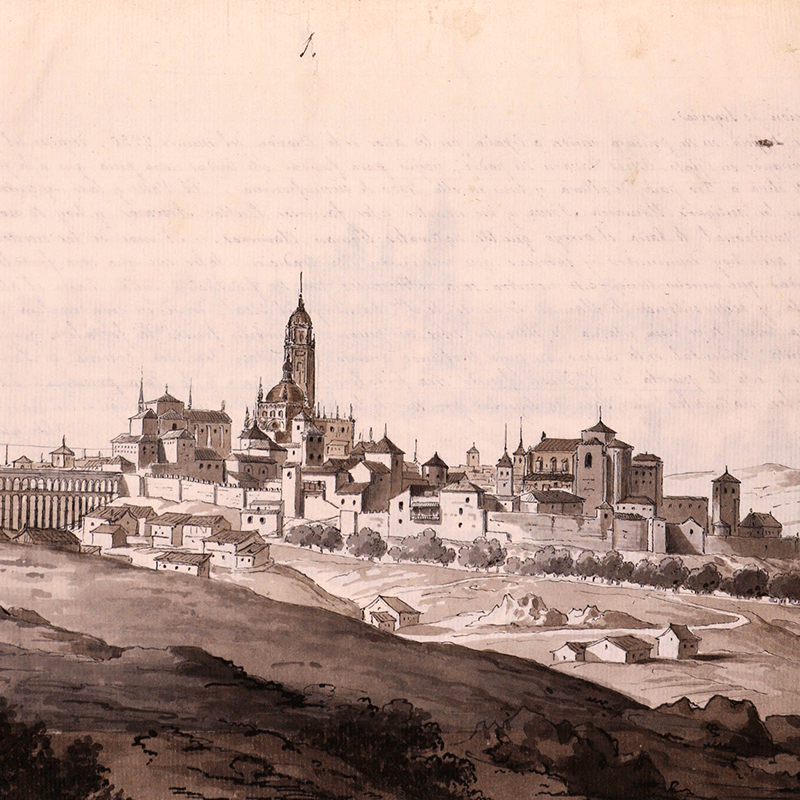

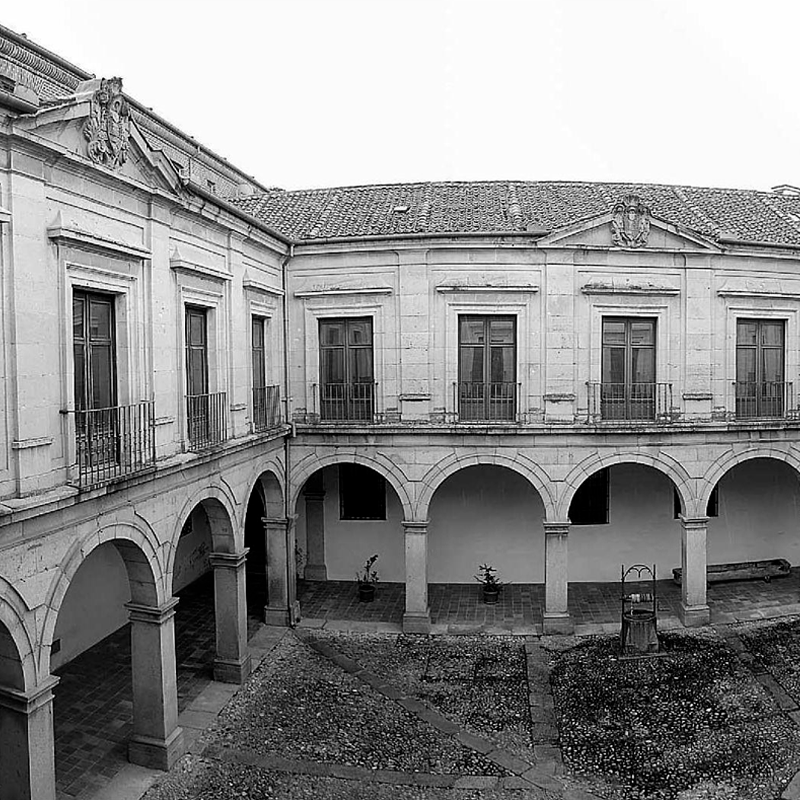

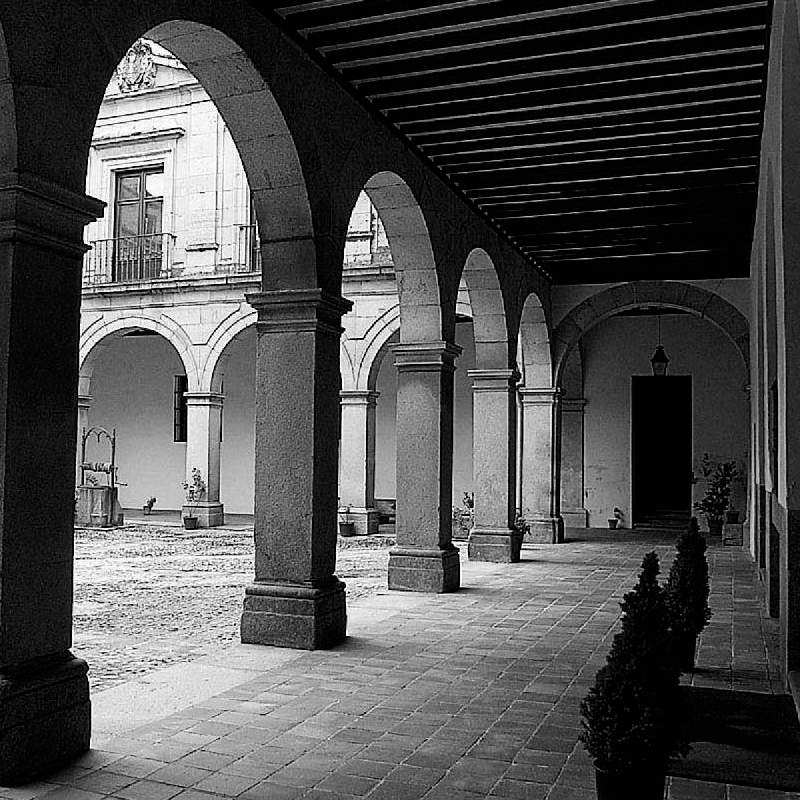

El Palacio Episcopal de Segovia fue el lugar de residencia de los obispos hasta finales del siglo XX. Se construyó en 1755 sobre los restos del Palacio de los Salcedo, del que se conserva la fachada y portada renacentista. En esta última destaca un programa iconográfico basado en Hércules, fundador mítico de Segovia.

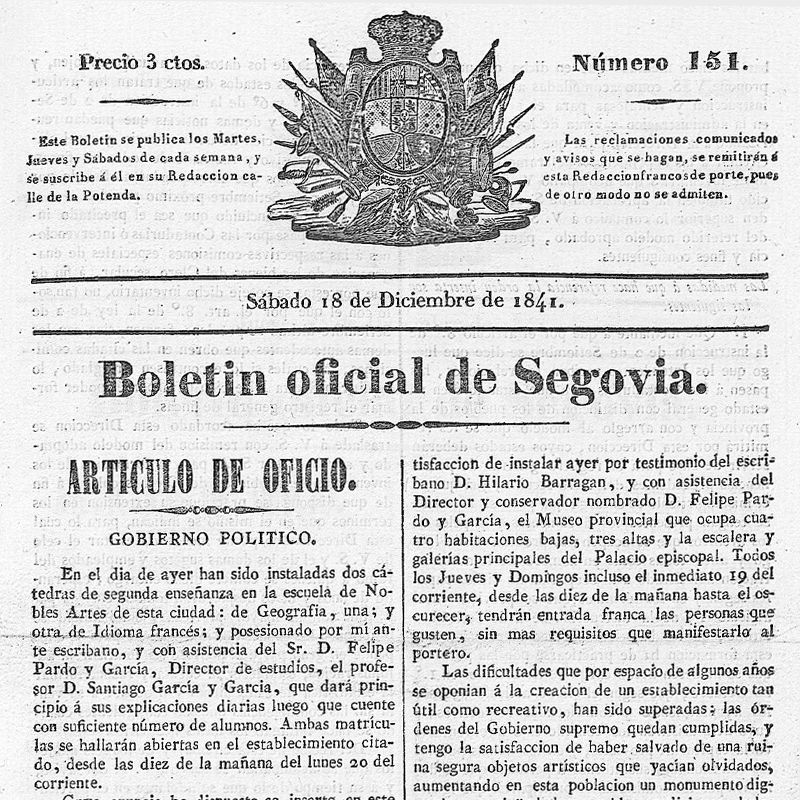

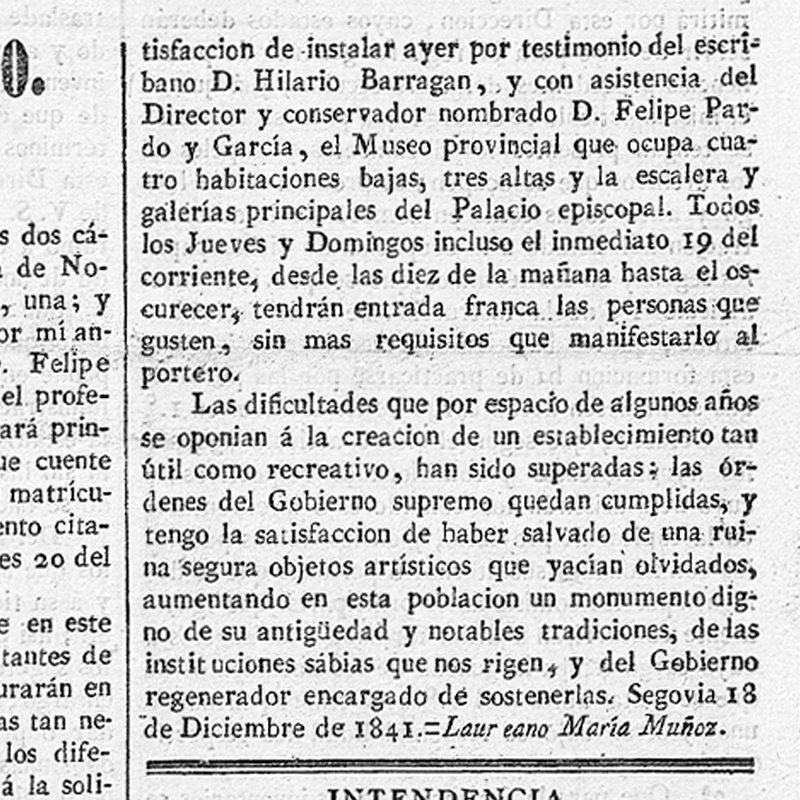

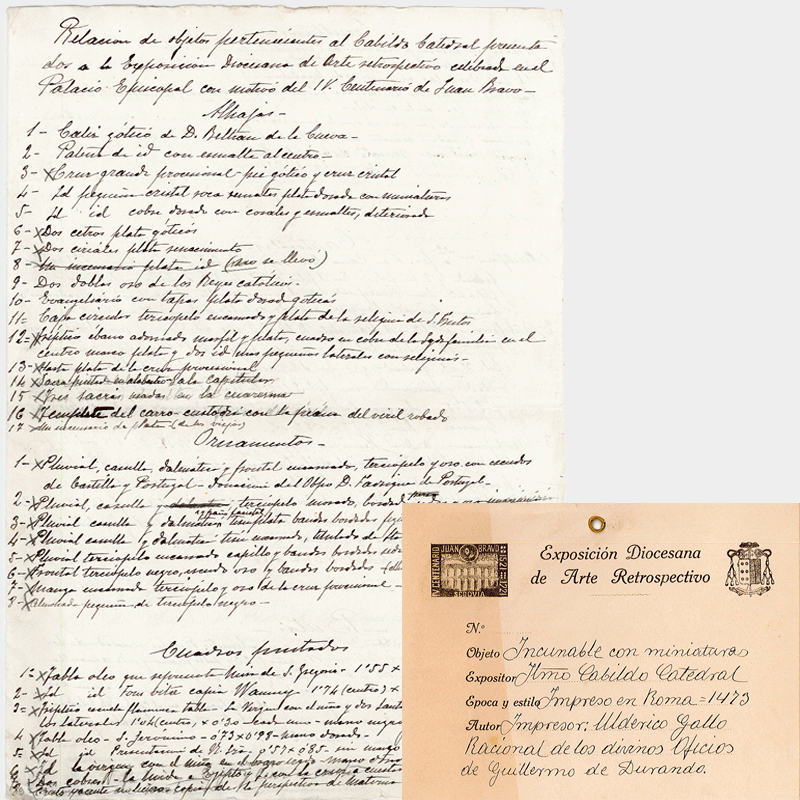

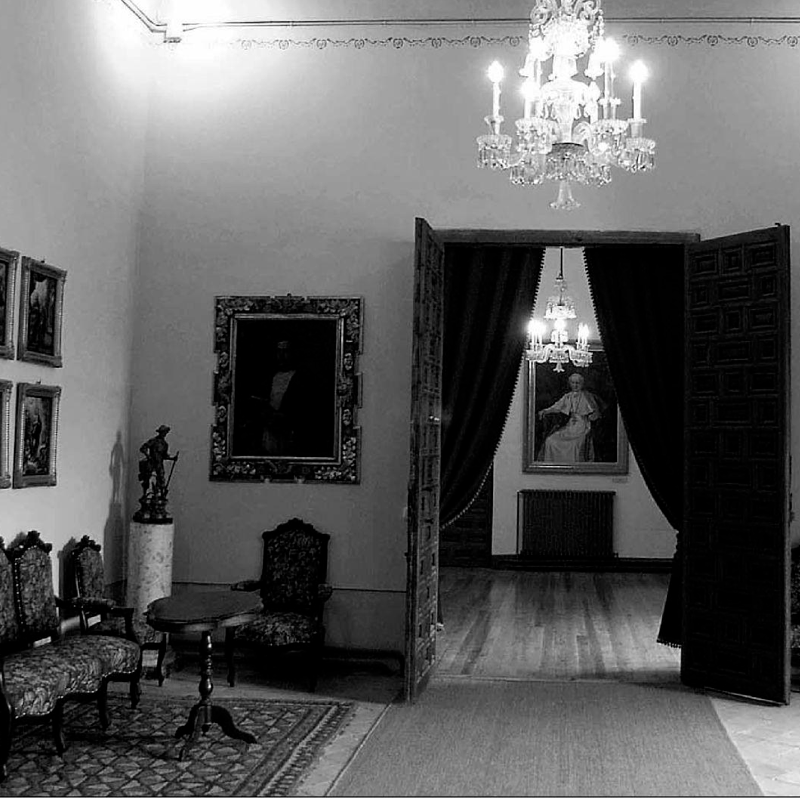

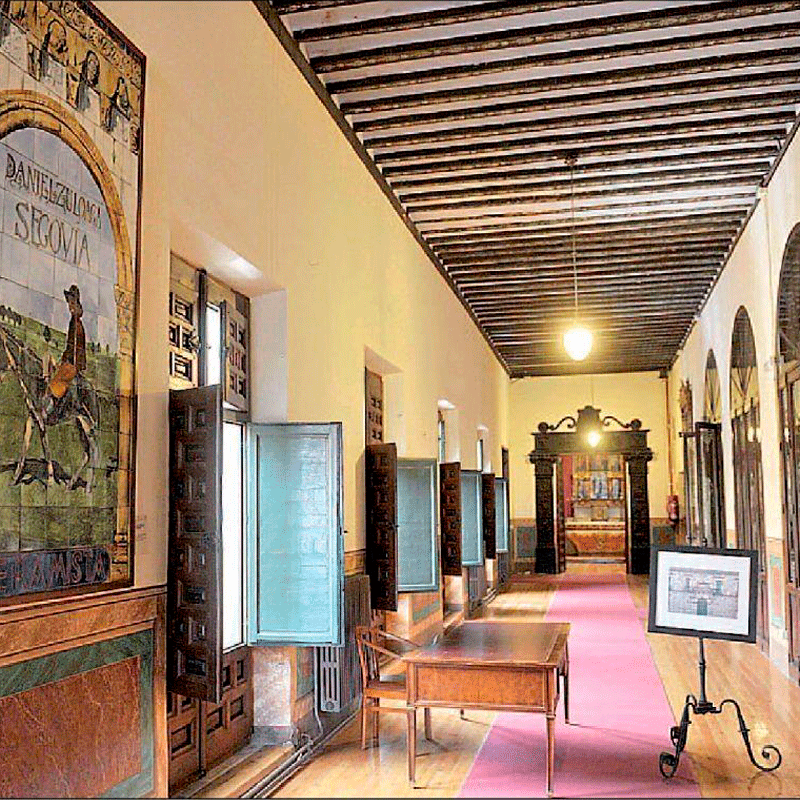

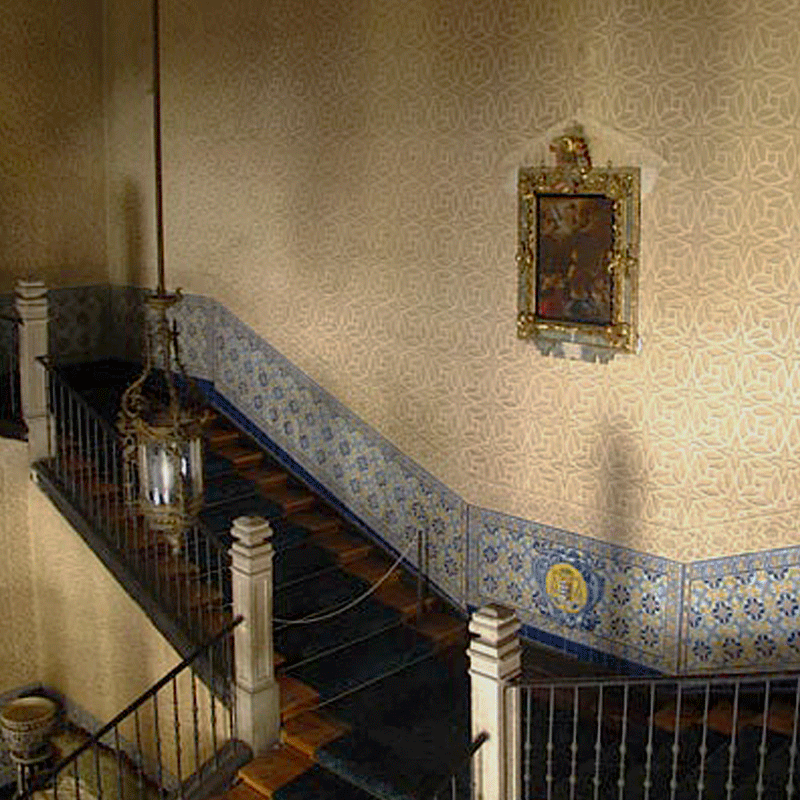

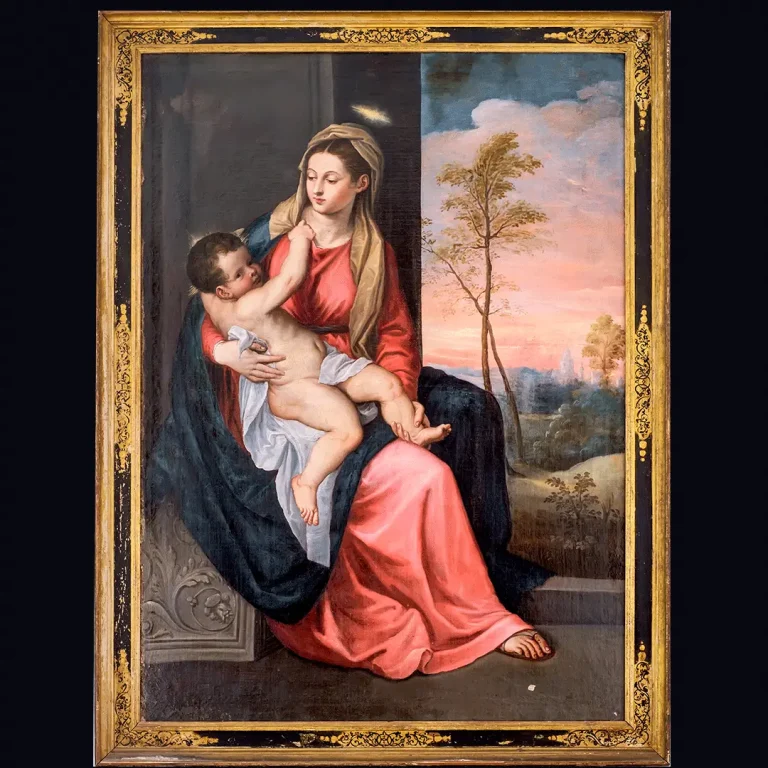

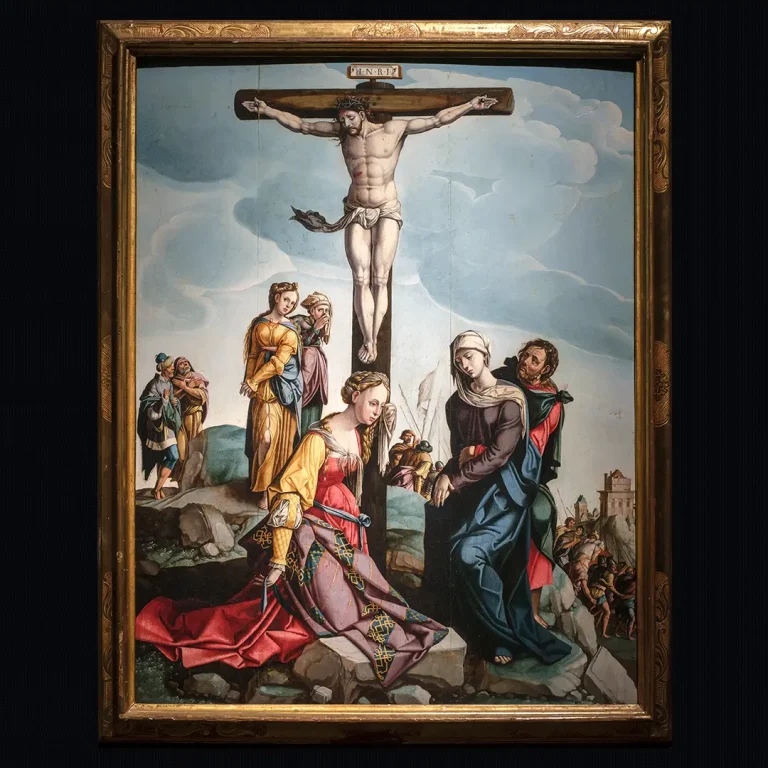

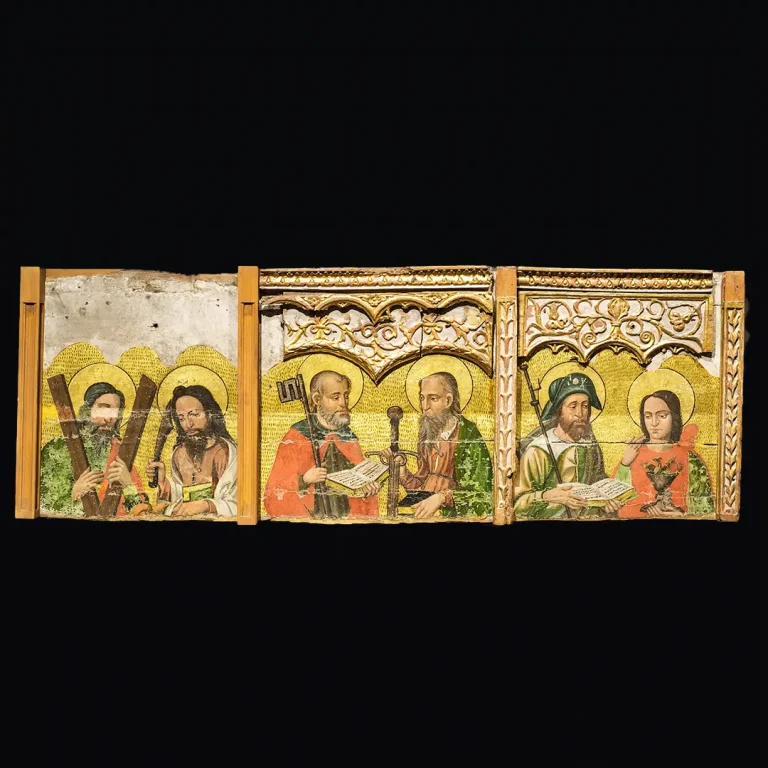

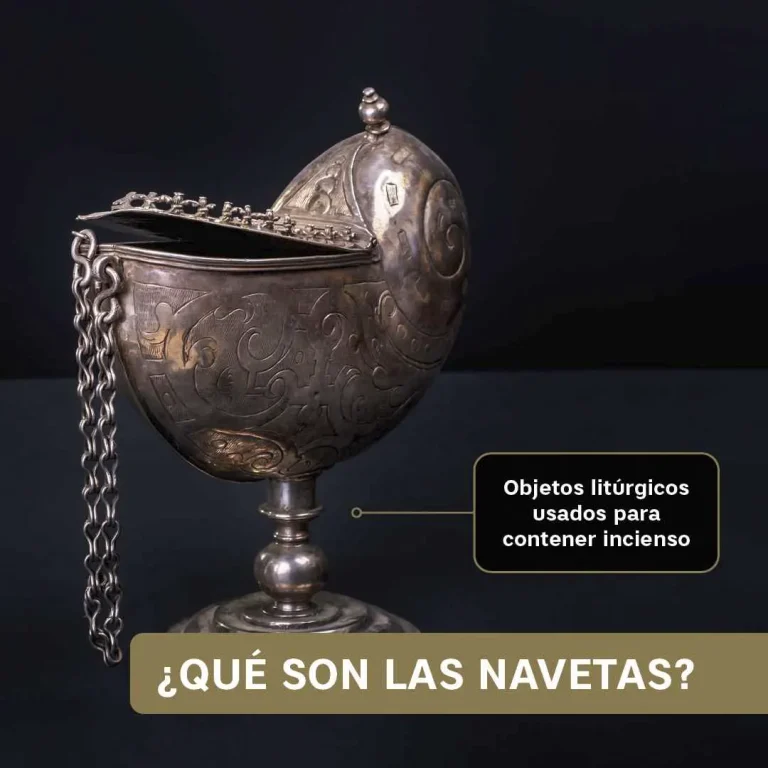

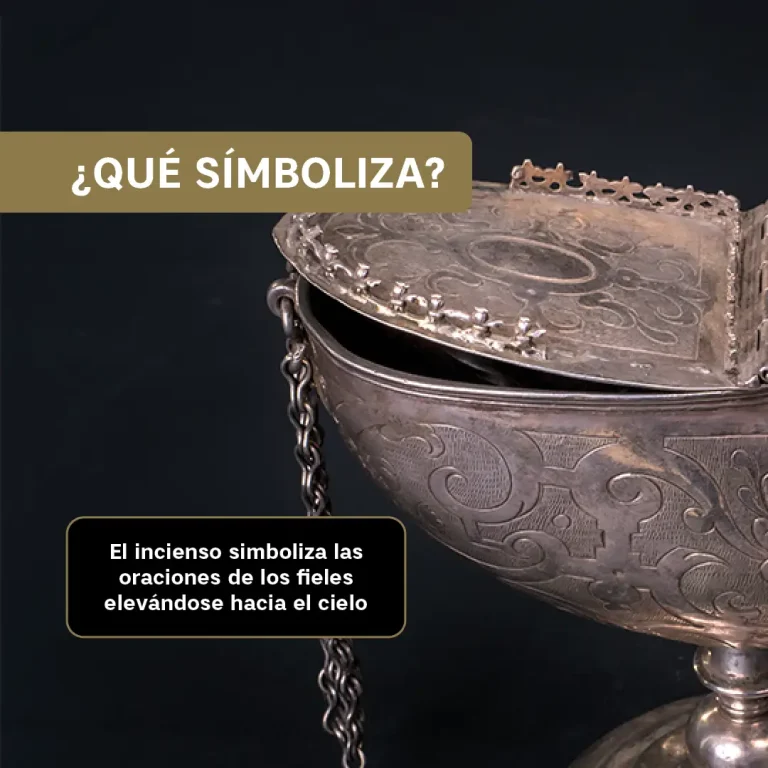

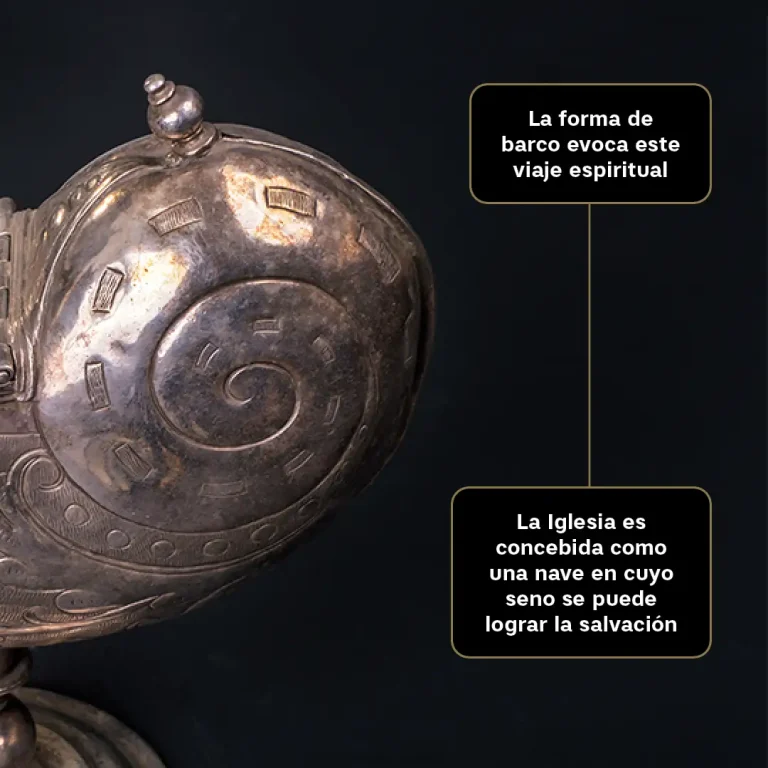

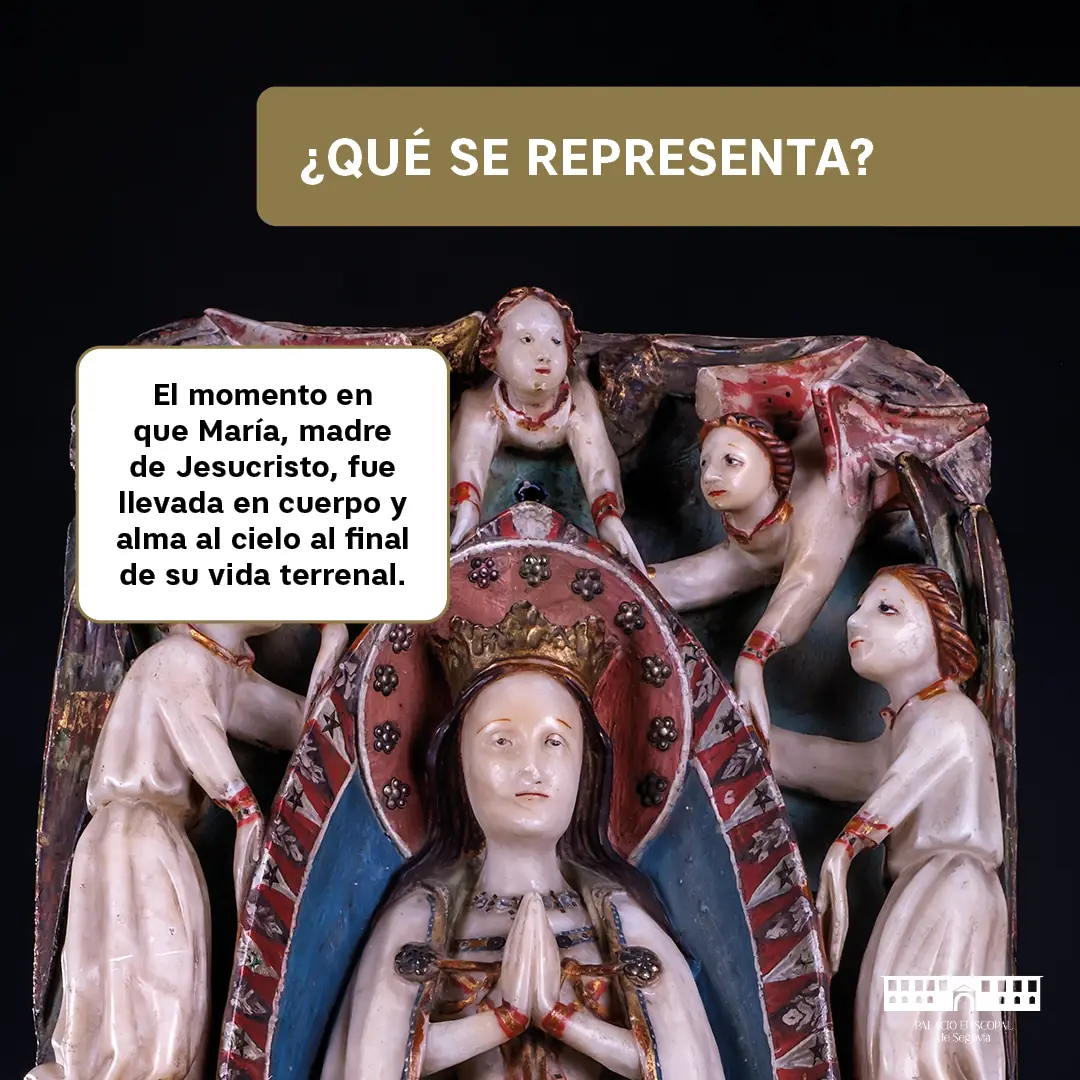

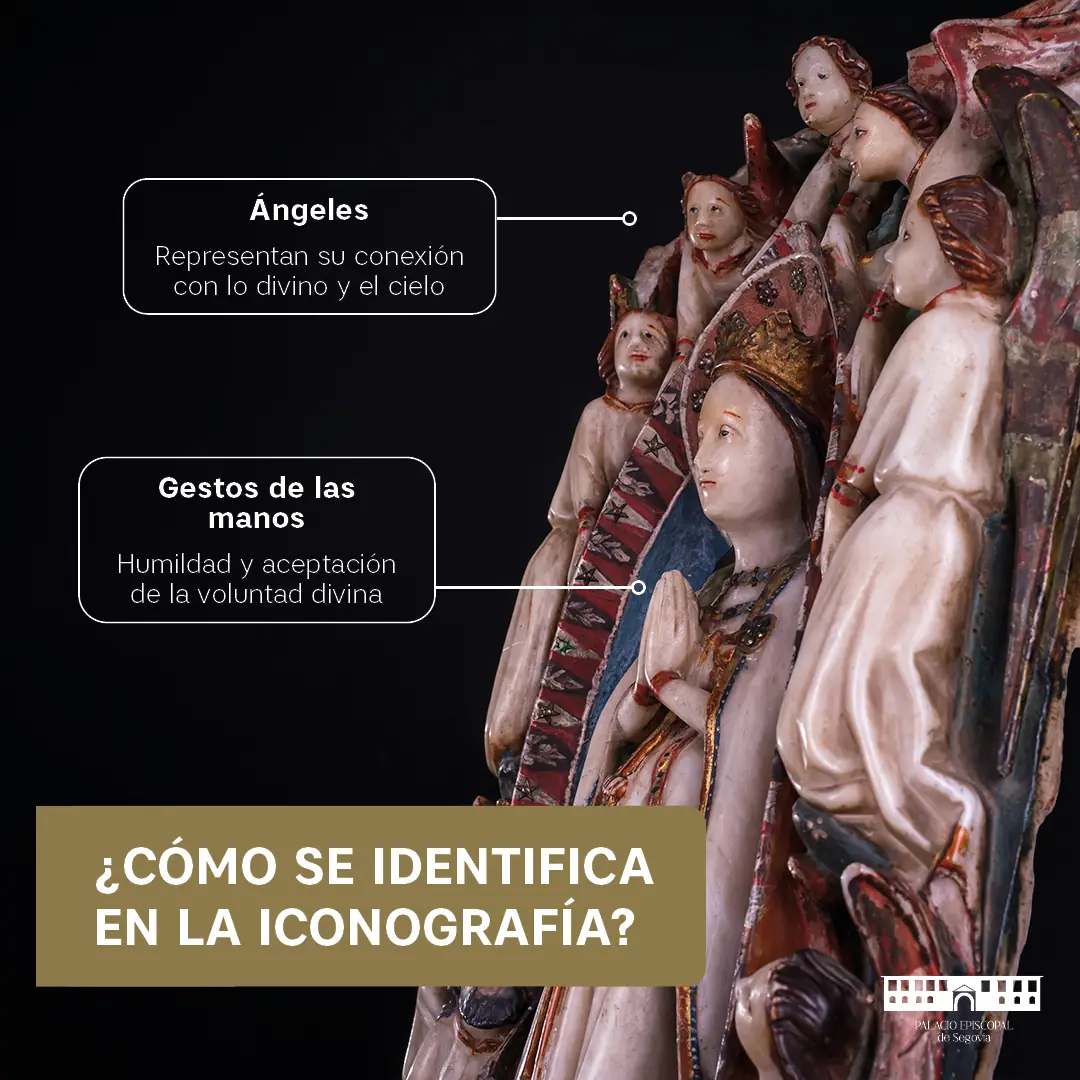

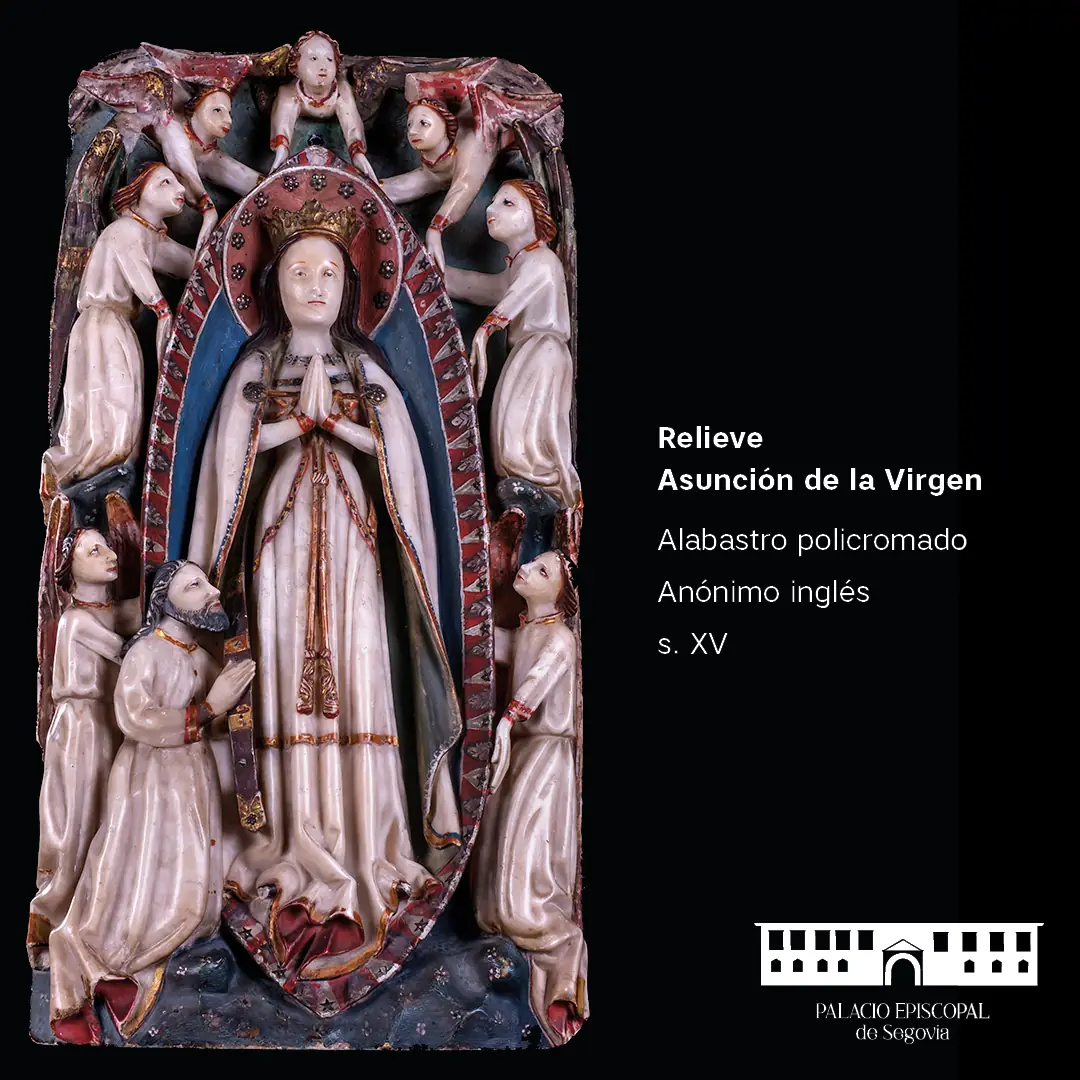

La visita al edificio consta de dos partes: las salas de exposición en las que pueden verse objetos de orfebrería litúrgica, escultura, pintura, textiles, etc.; y las salas nobles del palacio, que sirvieron de representación y vivienda a los obispos de Segovia hasta tiempos recientes.